Erstmals Entstehung eines Planetensystems direkt beobachtet

Leiden (Niederlande) – Einem internationalen Astronomenteam ist es erstmals gelungen, den frühesten nachweisbaren Moment der Planetenentstehung außerhalb unseres Sonnensystems zu beobachten.

Copyright: ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.

Wie das Team um Melissa McClure von der Universität Leiden aktuell im Fachjournal „Nature“ (DOI: 10.1038/s41586-025-09163-z) berichtet, gelang die Entdeckung mit dem James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) und dem ALMA-Observatorium der europäischen Südsternwarte (ESO) in der chilenischen Atacama-Wüste.

Die Astronomen und Astronominnen entdeckten dabei eine protoplanetare Scheibe um den jungen Stern „HOPS-315“, in der sich gerade die ersten festen Bestandteile zukünftiger Planeten zu bilden beginnen.

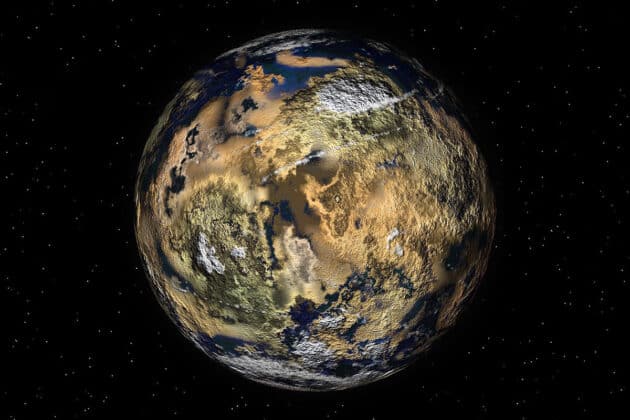

Der rund 1300 Lichtjahre entfernte Protostern „HOPS-315“ ähnelt unserer jungen Sonne und ist von einer Gas-Scheibe umgeben – ein klassisches Kennzeichen für den Beginn der Planetenentstehung. Neu ist jedoch, dass dort nun erstmals sogenannte kondensierte heiße Mineralien entdeckt wurden. Hierbei handelt es sich um winzige, sich gerade verfestigende Feststoffe, die als Grundbausteine zukünftiger Planeten gelten. „Zum ersten Mal sehen wir den Beginn der festen Materiebildung in einer planetenbildenden Scheibe“, erklärt McClure.

www.grenzwissenschaft-aktuell.de

+ HIER den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +

Im Zentrum der Entdeckung stehen kristalline Mineralien, die Siliziummonoxid (SiO) enthalten. Solche Strukturen finden sich auch in den ältesten Meteoriten unseres eigenen Sonnensystems und gelten als erste feste Bestandteile, die nach der Entstehung der Sonne kondensierten. Aus diesen winzigen Partikeln wuchsen durch Anlagerung (Akkretion) immer größere Körper bis hin zu den ersten sogenannten Planetesimalen, kilometergroßen Urbausteinen von Planeten wie der Erde.

Copyright: ESO/L. Calçada/ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)/M. McClure et al.

Das Forschungsteam beobachtete SiO sowohl im gasförmigen Zustand als auch in kondensierter, kristalliner Form, was die Forschenden als deutlichen Hinweis darauf werten, dass die Verfestigung des Materials gerade erst beginnt. „Das wurde bisher in keiner protoplanetaren Scheibe und überhaupt noch nie außerhalb unseres Sonnensystems beobachtet“, erläutert Koautor Edwin Bergin von der University of Michigan.

Die entscheidenden Infrarotsignale der Mineralien registrierte zunächst das JWST. Mithilfe von ALMA konnte das Team dann präzise lokalisieren, wo sich die Kristallbildung abspielt: in einem schmalen Ring der Scheibe um „HOPS-315“, der in etwa der heutigen Position des Asteroidengürtels in unserem Sonnensystem entspricht.

„Wir finden diese heißen Mineralien genau dort, wo wir sie auch in Asteroidenproben aus unserem Sonnensystem finden“, erklärt Logan Francis, ein weiterer Mitautor und Postdoktorand an der Universität Leiden. Dieser Umstand macht „HOPS-315“ zu einem einzigartigen Objekt für die Erforschung früher planetarer Entwicklungsphasen.

Mitautorin Merel van ’t Hoff von der Purdue University sieht darin ein direktes Fenster in die Vergangenheit: „Dieses System zeigt uns, wie unser eigenes Sonnensystem ausgesehen haben könnte, als es gerade entstand.“

Die Entdeckung liefert nicht nur neue Hinweise auf die Entstehung erdähnlicher Planeten, sondern markiert auch einen wichtigen Fortschritt im Verständnis der Prozesse, die zur Bildung von Planetensystemen führen. Für Astronomen stellt „HOPS-315“ somit ein natürliches Labor dar, um die ersten Schritte planetarer Evolution im Detail zu untersuchen – und damit möglicherweise auch die kosmischen Ursprünge unserer eigenen Erde besser zu verstehen.

WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA

Erste Aufnahme eines Mehrplanetensystems um einen sonnenähnlichen Stern 22. Juli 2020

Recherchequelle: ESO

© grenzwissenschaft-aktuell.de