Neue Methode könnte erdähnliche Exoplaneten aufzeigen

Irvine (USA) – Mithilfe eines Rechen-Tricks aus der Radioastronomie haben Astronomen eine neue Methode erdacht, erdähnlichen Exoplaneten zu finden. Der Ansatz überträgt ein altbekanntes Prinzip aus der Radioastronomie auf den Bereich der optischen Teleskopie und könnte es ermöglichen, kleine, lichtschwache Planeten in der Nähe heller Sterne direkt sichtbar zu machen. Besonders spannend: Die nächste „zweite Erde“ könnte bereits auf einer Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops verborgen sein.

Inhalt

Von der Funkwelle zum Sternenlicht

Wie das Team um Chelsea Adelman von der University of California vorab via ArXiv.org erläutern, trägt das Verfahren die Bezeichnung „Kernel Phase Interferometry“ (KPI) und könnte künftig zu einem Standardwerkzeug bei der Auswertung von Beobachtungsdaten des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) und anderer Großteleskope werden.

Das Prinzip der Interferometrie

Das Prinzip leitet sich aus der Funktionsweise der Radioastronomie ab: Radiowellen haben im Vergleich zum sichtbaren Licht extrem große Wellenlängen. Ein einzelnes Radioteleskop könnte daher nie die hohe Bildauflösung erreichen, wie sie etwa das Hubble-Teleskop mit seinem nur 2,4 Meter großen Spiegel bietet.

Um dieses Problem zu umgehen, entwickelten Astronomen die Technik der Interferometrie: Statt ein einziges gigantisches Radioteleskop zu bauen, werden viele kleinere Antennen über große Distanzen verteilt. Jede Antenne empfängt das gleiche Radiosignal, aber mit minimaler Zeitverzögerung. Durch präzise Korrelation dieser Ankunftszeiten lässt sich das Gesamtsignal so verrechnen, als stamme es von einem einzigen, virtuellen Riesenteleskop, dessen Durchmesser dem Abstand der äußeren Antennen entspricht.

www.grenzwissenschaft-aktuell.de

+ HIER den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +

Dieses Verfahren, bekannt aus Projekten wie dem „Very Large Array“ (VLA) oder dem „Event Horizon Telescope“, liefert extrem hochauflösende Aufnahmen, etwa von fernen Galaxien oder sogar den Rändern von Schwarzen Löchern.

Vom Radioteleskop zum James Webb

In der optischen Astronomie war Interferometrie bisher kaum nötig, da sichtbares Licht so kurze Wellenlängen besitzt, dass schon ein moderat großer Spiegel sehr scharfe Bilder liefern kann. Selbst das Hubble-Teleskop oder das 6,5 Meter große James-Webb-Teleskop bestehen aus vergleichsweise kleinen, präzise justierten Spiegelsegmenten.

Doch genau hier setzt die neue Studie an: Was wäre, wenn man auch bei optischen Teleskopen eine Art „virtuelle Interferometrie“ anwenden würde? So der Grundgedanke der neuen Methode.

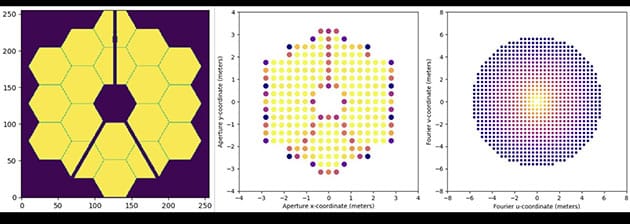

Adelmans Team schlägt nun vor, vorhandene Beobachtungsdaten von JWST mathematisch so zu behandeln, als wären sie aus einem Netzwerk einzelner Teleskope gewonnen worden. Dabei wird die ohnehin segmentierte Struktur des JWST-Spiegels – bestehend aus sieben hexagonalen Hauptsegmenten – als Grundlage für eine Art virtuelles Interferometer genutzt.

Copyright/Quelle: Adelman, et al., ArXiv.org

Kernel Phase Interferometry

Bei der „Kernel Phase Interferometry“ (KPI) wird keine neue Hardware benötigt. Stattdessen wird eine bereits existierende Aufnahme mit Hilfe komplexer Fourier-Transformationen rechnerisch in ein Muster aus vielen „virtuellen Einzelsignalen“ zerlegt. Diese werden anschließend miteinander korreliert, ganz ähnlich also, wie es bei klassischer Radiointerferometrie geschieht.

Das Ergebnis ist nicht einfach ein schärferes Bild, sondern ein analytisch isoliertes Signal, das bestimmte Lichtquellen voneinander trennen kann. Das ist besonders nützlich, wenn ein sehr heller Stern das schwache Licht eines nahen Planeten überstrahlt – ein bekanntes Problem bei der Suche nach erdähnlichen Exoplaneten.

Durch KPI lassen sich solche „versteckten“ Signale besser identifizieren und voneinander trennen. Auch enge Doppelsternsysteme, deren Licht sich sonst überlagert, können dadurch deutlicher aufgelöst werden.

Bestehende Daten – neue Erkenntnisse

Ein besonderer Vorteil der Methode: Sie lässt sich nachträglich auf bereits vorhandene Daten anwenden. Beobachtungen des James-Webb-Teleskops, die bislang nur diffuse Helligkeitsmuster zeigten, könnten mit KPI neu analysiert und gezielt nach Anzeichen kleiner Planeten durchsucht werden – ohne dass neue Beobachtungen nötig sind.

Damit eröffnet sich die Möglichkeit, in Archivdaten Hinweise auf bislang unentdeckte Welten zu finden – insbesondere auf erdgroße Planeten in engen Umlaufbahnen um sonnenähnliche Sterne.

Perspektiven für die Exoplanetensuche

Zwar stehe die Methode noch am Anfang ihrer praktischen Anwendung, doch die Forschenden sehen großes Potenzial: „Künftige Teleskope mit segmentierten Spiegeln, wie etwa das geplante Extremely Large Telescope (ELT) in Chile, könnten KPI von Anfang an in ihre Datenauswertung integrieren.“

Sollte sich die Methode bewähren, könnte sie die direkte Abbildung kleiner Exoplaneten revolutionieren – und damit einen entscheidenden Beitrag zur Suche nach potenziell bewohnbaren Welten leisten.

WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA

Transit-Timing-Variation-Methode: Wie funktioniert die neue Methode zur Suche nach Exoplaneten? 5. Juni 2025

Neue Methode findet Super-Erde in lebensfreundlicher Zone um sonnenähnlichen Stern 4. Juni 2025

Recherchequelle: ArXiv.org

© grenzwissenschaft-aktuell.de