Studie: Einfluss des Mondes auf den Menstruationszyklus nimmt deutlich ab

Würzburg (Deutschland) – Eine aktuelle Studie zeigt, dass der Menstruationszyklen von Frauen früher deutlich stärker mit den Mondphasen synchronisiert war, als heute. Die Studie legt nahe, dass der zunehmende Einfluss von künstlichem Licht diese Verbindung über die letzten Jahre zunehmend überlagert hat.

Inhalt

Historische Synchronisation, moderne Störung

Wie das Team um die Chronobiologin Charlotte Helfrich-Förster von der Julius-Maximilians University of Würzburg (JMU) aktuell im Fachjournal „Science Advances“ (DOI: 10.1126/sciadv.adw4096) berichtet, basiert die Studie auf Langzeitaufzeichnungen des Menstruationsbeginns von 176 Frauen, die ihre Zyklen über mehrere Jahre hinweg dokumentierten. Einige Datenreihen reichen sogar von der Menarche (erster Periode) bis zur Menopause. Ein Teil dieser Aufzeichnungen beginnt noch vor 2010, also vor der umfassenden Einführung von LED-Beleuchtung und omnipräsenten Smartphonebildschirmen.

Analytisch verglich das Team diese Daten mit verschiedenen Mondzyklen – insbesondere mit dem synodischen Mondmonat (Neumond bis Neumond, etwa 29,5 Tage), aber auch mit phasenbezogenen Gravitationszyklen.

Dabei zeigte sich: Für Zyklen, die vor 2010 aufgezeichnet wurden, gab es eine signifikante Synchronisation mit Voll- und Neumondphasen. Bei neueren Aufzeichnungen war diese Kopplung weitgehend verloren gegangen – sie ließ sich allenfalls noch im Januar nachweisen, wenn die gezeitlich-mondbedingten Gravitationseinflüsse besonders stark sind.

Die Forschenden führen diesen Rückgang auf den Einfluss künstlicher Beleuchtung zurück, insbesondere auf LED-Beleuchtung und Leuchtdioden in Bildschirmen, die das natürliche Mondlicht überstrahlen und damit den „inneren Mondzeitgeber“ stören könnten.

Innere Monduhr heute zunehmend entkoppelt

Die Hypothese lautet, dass Frauen über evolutionäre Zeit eine innere „Monduhr“ entwickelt haben könnten, welche die Menstruation an externe Reize – Licht und Gravitation – koppelt. In einer natürlicheren Umgebung ohne künstliches Licht wäre diese Verbindung stark, heute jedoch zunehmend gestört.

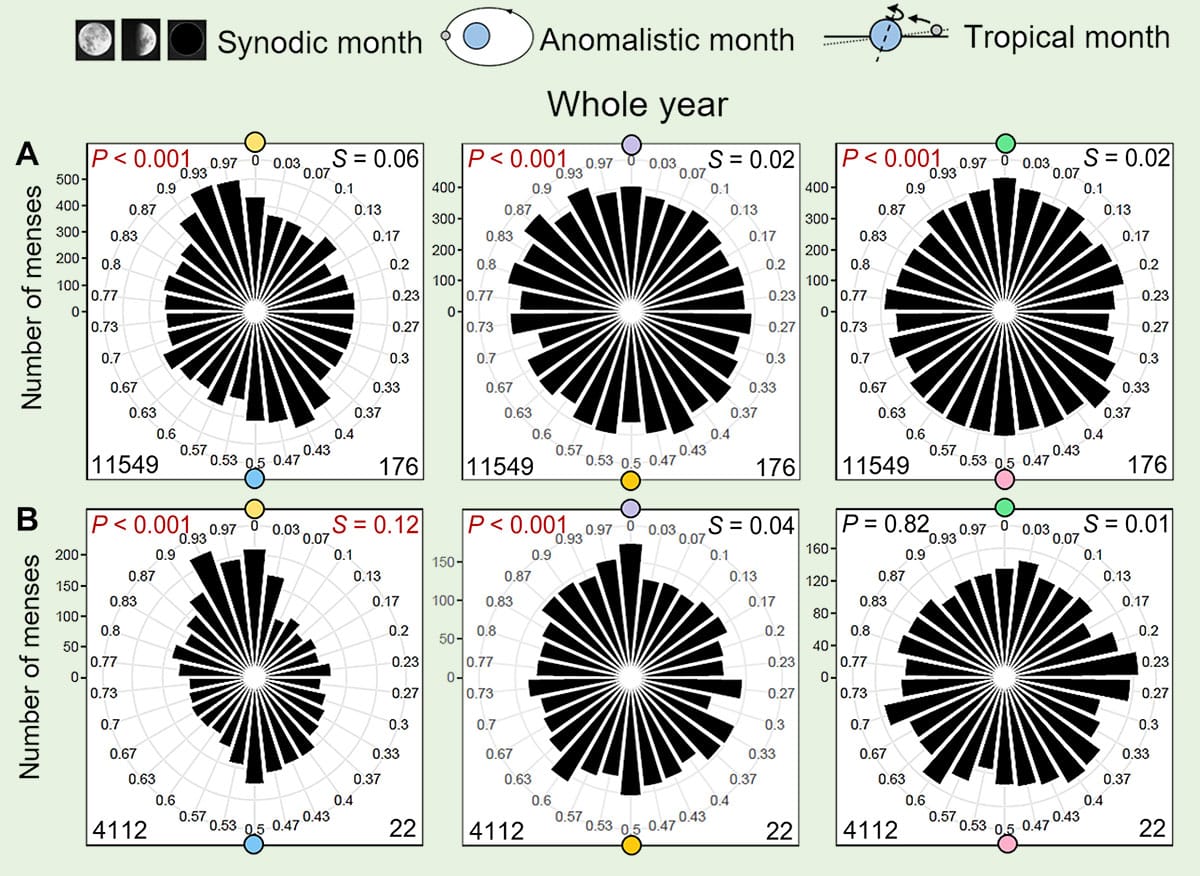

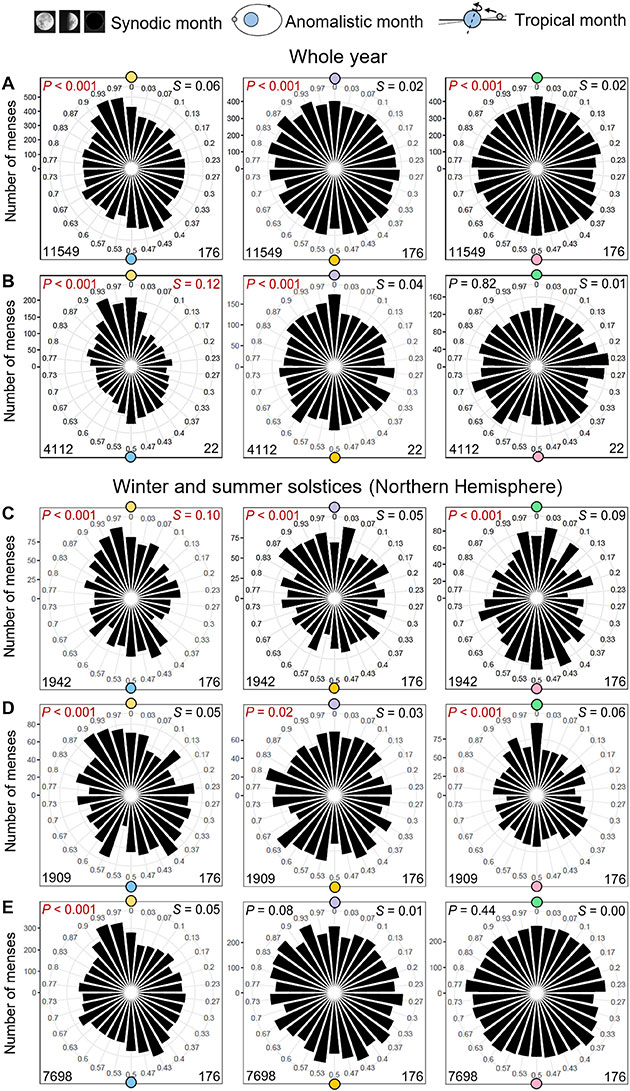

Kreisförmige Phasendiagramme zeigen die Phasenbeziehung zwischen den Menstruationszyklen und den synodischen, anomalistischen und tropischen Monaten. Diese Diagramme fassen alle 11.565 Menstruationen der 176 in der aktuellen Studie erfassten Frauen zusammen (A). Zum Vergleich sind die entsprechenden Phasendiagramme aus der älteren Studie (21) mit 4112 Menstruationen von 22 Frauen dargestellt (B).

Im Gegensatz zur älteren Studie, die nur signifikante Übereinstimmungen mit den Zeitpunkten von Voll- oder Neumond sowie mit den Zeitpunkten von Perigäum oder Apogäum, nicht jedoch mit den Mondstillständen zeigte, ergab die neue Studie eine signifikante Ausrichtung mit allen drei Mondzyklen (die P-Werte der Rayleigh-Tests sind in den oberen linken Ecken angegeben).

Dennoch war das kreisförmige Diagramm für den synodischen Monat in der neuen Studie weniger stark ausgeprägt als in der alten (die S-Werte, welche die Länge des Richtungsvektors angeben, sind in den oberen rechten Ecken vermerkt; je niedriger der Wert, desto weniger ausgeprägt ist die Verteilung; S-Werte von ≥ 0,10 gelten als stark ausgeprägte Verteilungen).

(C bis E) zeigen die Phasenbeziehungen zwischen den Menstruationszyklen und den synodischen, anomalistischen und tropischen Monaten während der Wintersonnenwende (C), der Sommersonnenwende (D) sowie im übrigen Jahresverlauf (E). Die Phasenverteilung war während der Wintersonnenwende stets am stärksten ausgeprägt, und im Fall der anomalistischen und tropischen Monate trat eine deutlich ausgeprägte Verteilung nur während der Winter- und Sommersonnenwende auf.

Copyright/Quelle: C. Helfrich-Förster et al., Science Advances 2025

Die Forschenden betonen jedoch, dass ihre Ergebnisse Korrelationen und keine Kausalzusammenhänge nachweisen. Die moderne Lebensweise mit nächtlichem Licht, Bildschirmen und urbaner Beleuchtung dürfte demnach jedoch die Voraussetzungen für diese Synchronisation zunehmend untergraben haben.

Einschränkungen und Debatte

Kritiker verweisen hingegen bereits jetzt auf methodische Schwächen: Die Daten beruhen auf Selbstauskünften der Probandinnen, teils über sehr lange Zeiträume, was systematische Verzerrungen erlaubt. Außerdem sind 176 Datensätze trotz ihrer Länge statistisch begrenzt. Die Störung durch künstliches Licht ist plausibel, doch konkrete Messungen hierzu fehlen.

Andere Wissenschaftler warnen, dass bei der Suche nach Synchrosierungen leicht Scheinkorrelationen entstehen: Je mehr Zyklen man vergleiche, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass manche Muster zufällig übereinstimmen – und diese fälschlich interpretiert werden.

www.grenzwissenschaft-aktuell.de

+ HIER den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +

Zudem bleiben die physiologischen Mechanismen unklar: Wie soll eine derart schwache modulare Änderung durch Mondlicht oder Gravitation den hormonellen Zyklus beeinflussen können? Helfrich-Förster und ihr Team deuten an, dass Gravitation indirekt wirken könnte, etwa über Einfluss auf Körperflüssigkeiten, Biomechanik oder Organfunktionen – bleiben aber spekulativ.

Bedeutung und Ausblick

Trotz aller Vorbehalte wirft die Studie ein faszinierendes Licht auf das Zusammenspiel von Biologie und Astronomie: Die Idee, dass Mondzyklen einst menschliche Reproduktion beeinflussten, erhält neuen Rückhalt. Wenn sich das Modell bestätigt, hätte der moderne Lebensstil mit all seinem Licht eine historische Synchronisation weitgehend aufgegeben.

Darüber hinaus könnte die Erkenntnis langfristiger Bündelung von hormonellen Zyklen mit astronomischen Rhythmen neue Impulse für Chronobiologie, Hormonforschung und Reproduktionsmedizin liefern. In einer Zeit, in der Lichtverschmutzung zunimmt und menschliches Leben zunehmend künstlich beleuchtet ist, lohnt es sich, genau hinzusehen, wie stark unsere biologischen Rhythmen noch natürlichen Kräften folgen – oder diesen bereits entfremdet sind.

WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA

Studie zeigt: Fast 50 % mehr Wildunfälle in Vollmondnächten 12. Oktober 2024

Vollmond und Schlaf: Männer reagieren sensibler auf Mondzyklus als Frauen 14. September 2021

Extrasolarer Einfluss auf Hautkrebs? Melanom-Rate folgt dem Mondumlauf 11. März 2021

Studie zeigt: Mondzyklus beeinflusst doch unseren Schlaf 30. Januar 2021

Studie belegt Einfluss des Mondes auf den Menstruationszyklus der Frau 28. Januar 2021

Studie belegt: Mehr starke Erdbeben bei Vollmond 19. September 2016

Studie findet Einfluss des Mondes auf Spontangeburten bei Kühen 14. September 2016

Studie belegt: Mehr starke Erdbeben bei Vollmond 18. Sepember 2016

Recherchequelle: JMU, Sciecne Advances

© grenzwissenschaft-aktuell.de