England: Forderungen nach Generalbegnadigung für als „Hexen“ Hingerichtete

Maidstone (Großbritannien) – Mehr als 370 Jahre nach der Hinrichtung von sieben Frauen wegen angeblicher Hexerei fordert die englsiche Stadt Maidstone nun eine offizielle Generalbegnadigung für alle Opfer der historischen Hexenprozesse auf den britischen Inseln.

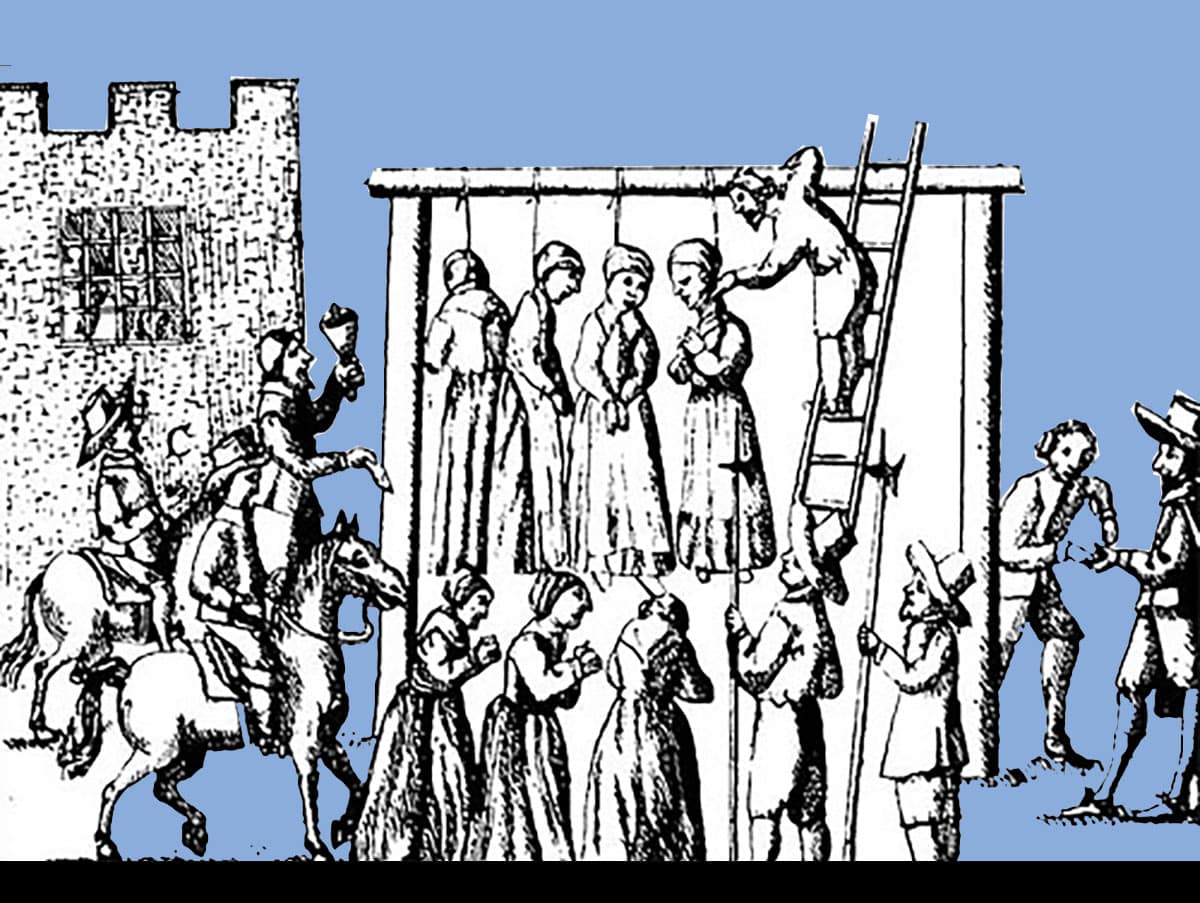

Copyright: Gemeinfrei

Inhalt

Wie die Tageszeitung „The Guardian“ aktuell berichtete, stammt der Appell vom Vorsitzenden des Stadtrats von Maidstone, Stuart Jeffrey, der sich in einem Schreiben an die britische Innenministerin Shabana Mahmood gewandt hat.

Die sieben Hexen von Maidstone

Am 30. Juli 1652 wurden auf Penenden Heath, einer bekannten Hinrichtungsstätte in Maidstone, sieben Frauen gehängt: Anne Ashby, Mary Brown, Anne Martyn, Mildred Wright, Susan Pickenden, Anne Wilson und Mary Reade. Sie waren beschuldigt worden, ein zehn Tage altes Baby, dessen Mutter und ein weiteres Kind „zu Tode verhext“ zu haben. Weitere Anklagen gegen die Frauen behaupteten zudem, sie hätten sich dem Teufel „fleischlich hingegeben“, um übernatürliche Kräfte zu erlangen.

Tatsächlich waren derartige Prozesse waren in der Mitte des 17. Jahrhunderts in England keine Seltenheit. Zwischen 1560 und 1700 wurden hunderte Frauen, aber auch Männer und Kinder, wegen Hexerei verurteilt und hingerichtet. Die Gründe lagen meist in Aberglauben, Krankheit, sozialen Spannungen und kirchlicher Beeinflussung. Nach Jahrhunderten des Schweigens will Maidstone diese Vergangenheit nun öffentlich aufarbeiten.

„Diese historischen Morde können nicht rückgängig gemacht werden, aber man könnte den Frauen symbolisch Gerechtigkeit widerfahren lassen“, schreibt Jeffrey und fordert ein Gesetz zur Generalbegnadigung aller Opfer der Hexenprozesse in England. Eine offizielle Antwort des Innenministeriums steht bislang aus.

Für Claire Kehily, grüne Stadträtin und Mitinitiatorin der Kampagne, ist der Schritt überfällig: „Natürlich wissen wir, dass die Frauen nie erfahren werden, dass man sie rehabilitiert hat. Aber es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Sie waren keine Hexen – sie waren einfach Frauen. Ein offizielles Schuldeingeständnis des Staates wäre eine Anerkennung des Unrechts, das ihnen angetan wurde.“

Die britische Literaturwissenschaftlerin Marion Gibson von der Universität Exeter, Expertin für die Kulturgeschichte der Hexenverfolgung, ordnet den Fall historisch ein: „Soetwas passierte damals überall in Großbritannien. Oft starben Kinder oder Vieh unter ungeklärten Umständen – und jemand im Dorf suchte nach einem Schuldigen. Auch die [anglikanische] Kirche predigte, dass Hexen real seien, also fiel der Verdacht schnell auf Außenseiter, oft ältere Frauen.“

Hexenwahn damals bis heute

Der Hexenwahn jener Zeit sei Ausdruck sozialer und religiöser Ängste gewesen: „Es war leicht, sich vorzustellen, dass nicht nur irgendwo Hexen existieren, sondern dass die Nachbarin selbst eine ist.“ Der weit überwiegende Teil der Opfer waren Frauen, die aus Sicht der Gemeinschaft schwach, eigenwillig oder einfach anders waren.

Versuche, die Opfer der Hexenverfolgungen posthum zu rehabilitieren, gab es in Großbritannien schon mehrfach. Eine Petition mit 13.000 Unterschriften wurde im vergangenen Jahr an das Parlament in London übergeben. Die damalige konservative Regierung erkannte die historischen Ungerechtigkeiten zwar an, lehnte aber neue Gesetze ab.

In Schottland, wo die Hexenverfolgung besonders intensiv war, war man bereits weiter: 2022 entschuldigte sich die damalige Erste Ministerin Nicola Sturgeon offiziell für das „schwere historische Unrecht“. Ein Gesetzentwurf zur Begnadigung der Opfer fand breite Unterstützung, scheiterte jedoch an formalen Details. Das Engagement der Initiative „Witches of Scotland“ soll nun fortgesetzt werden – die Organisation will, dass das Thema erneut ins schottische Parlament eingebracht wird.

www.grenzwissenschaft-aktuell.de

+ HIER den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +

Mitgründerin Claire Mitchell KC betont, dass solche Initiativen mehr sind als symbolische Gesten: „Wir sind die Geschichte anderer Menschen, und es ist wichtig, dass unsere Generation zeigt, dass wir aus ihr gelernt haben. Es geht nicht nur um die Toten, sondern um uns – um die Art, wie Gesellschaften in Krisenzeiten nach Sündenböcken suchen.“

Mit Blick auf gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen sieht Mitchell eine deutliche Parallele: „Damals hieß es, bestimmte Menschen seien schuld an allem Übel – und wenn man sie beseitige, werde alles gut. Leider klingt das auch im 21. Jahrhundert erschreckend vertraut.“

Ob die britische Regierung der Forderung aus Maidstone folgt, bleibt offen. Doch die Debatte hat bereits erreicht, was sie soll: Sie zwingt das Land, sich erneut mit einem dunklen Kapitel seiner Geschichte auseinanderzusetzen – und mit der Frage, wie leicht Angst, Vorurteil und religiöser Wahn dazu führen können, dass Unschuldige zu Sündenböcken werden.

– Hexenverfolgung: „Die Walpurgisnacht macht mich sauer“ Lesen Sie HIER ein Interview mit dem Historiker Kai Lehmann

WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA

Witch Marks: Über hundert „Hexenzeichen“ in Gainsborough Old Hall entdeckt 31. Oktober 2024

Malleus Maleficarum – Wie der Buchdruck eines Handbuchs zur Hexenverfolgung und soziale Netzwerke zum Hexenwahn in Europa beitrugen 9. Oktober 2024

Studie: Warum mehr Frauen als Männer der Hexerei verdächtigt wurden 20. September 2023

Studie folgert: Glaube an Hexen noch weit verbreitet 28. November 2022

Hexenglaube und Hexenangst existieren bis heute 3. März 2022

Studie sieht in Infektionskrankheiten den Ursprung des Glaubens an das Böse 31. Oktober 2019

Studie: Warum Menschen als Hexe verschrien werden 10. Januar 2018

Recherchequelle: The Guardian / Stadtrat Maidstone (2025)

© grenzwissenschaft-aktuell.de