Neue Studie: Australiens Ureinwohner waren wohl Fossiliensammler – nicht die Jäger der Megafauna

Sydney (Australien) – Lange Zeit galt der Fund eines von Menschen versehrten Schienbeinknochens eines heute ausgestorbenen Riesenkängurus als Beweis dafür, dass die australische Megafauna von Menschen ausgerottet wurde. Eine Neuauswertung der Funde korrigiert nun dieses Bild.

Copyright: grewi.de (mit KI erstellt)

Inhalt

Altes Beweisstück verliert an Aussagekraft

Wie das Team um den Paläontologen Professor Mike Archer der University of New South Wales (UNSW Sydney) aktuell im Fachjournal „Royal Society Open Science“ (DOI: 10.1098/rsos.250078) berichtet, stellen die neuen Ergebnisse damit ein jahrzehntealtes Narrativ über die Auslöschung der australischen Megafauna grundlegend infrage. Demnach gibt es derzeit keine belastbaren Beweise, dass die Ureinwohner Australiens die riesigen Tiere der letzten Eiszeit gejagt und dadurch ausgerottet haben.

Stattdessen deute vieles darauf hin, dass sie bereits vor Tausenden Jahren Fossilien sammelten und kulturell nutzten – lange bevor die westliche Wissenschaft überhaupt existierte.

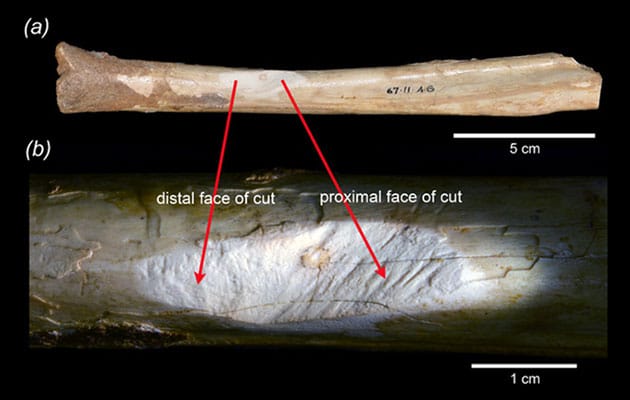

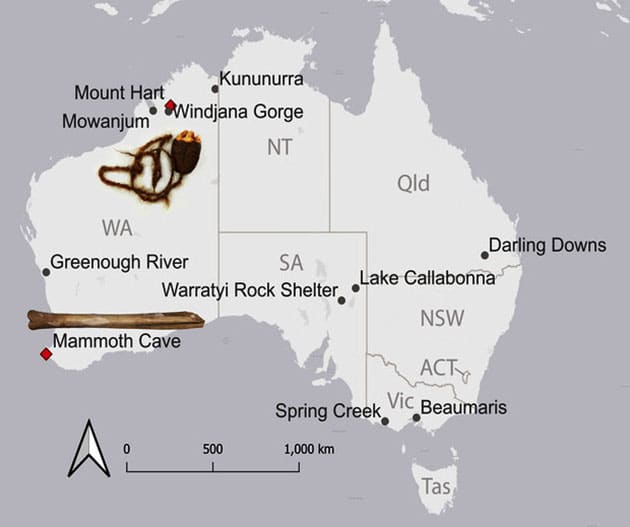

Im Mittelpunkt steht ein fossiles Schienbein eines ausgestorbenen Riesen-Kängurus (Sthenurine), das bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in der Mammoth Cave im Südwesten Australiens entdeckt wurde. Dieses Knochenfragment galt über Jahrzehnte hinweg als das entscheidende Beweisstück dafür, dass Australiens First Nations die Megafauna jagten und zerlegten.

Copyright/Quelle: Anna Gillespie / Archer et al., Royal Society Open Science 2025

Doch genau diese Annahme wird nun von einer aktuellen Studie, erschienen im Fachjournal Royal Society Open Science, widerlegt.

„Wir lagen falsch“ – Wissenschaft korrigiert sich selbst

Professor Archer ist einer der bekanntesten Paläontologen Australiens und war selbst Mitautor der Studie aus dem Jahr 1980, die ebene jenes, nun erneut untersuchte Knochenfragment als Beweis für menschliche Schlachtspuren interpretierte. Heute räumt er offen ein, dass diese Schlussfolgerung ein Irrtum war.

„Als Wissenschaftler ist es meine Pflicht, den Befund zu korrigieren, wenn neue Beweise auftauchen“, so Archer. „Damals war das die beste Erklärung, die wir mit den damaligen Methoden finden konnten. Aber mit der heutigen Technologie sehen wir: Wir lagen falsch.“

Über Jahrzehnte hinweg galt der Mammoth-Cave-Knochen als „smoking gun“, also als das entscheidende Indiz, dass der Mensch das Aussterben der Megafauna verursacht hatte. Nun zeigt sich: Diese Grundlage für diese Schlussfolgerung war schwach.

www.grenzwissenschaft-aktuell.de

+ HIER den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +

Neue Technik, neues Bild

Das Team nutzte moderne 3D-Mikro-CT-Scans und hochauflösende mikroskopische Analysen, um die berüchtigte Schnittspur im Knochen erneut zu untersuchen. Dabei zeigte sich, dass der Schnitt erst entstand, nachdem der Knochen bereits ausgetrocknet und versteinert war. Die Einkerbung wurde also nicht an frischem Gewebe, sondern an einem bereits fossilen Stück angebracht. Die Forscher vermuten, dass dies durch Menschen geschah, die die Fossilien tausende Jahre nach dem Tod des Tieres fanden. Radiometrische Datierungen und Oberflächenanalysen stützen diese Interpretation: Der Schnitt kann nicht während des Lebens oder kurz nach dem Tod des Tieres entstanden sein.

Ein Fossil als Schmuckstück?

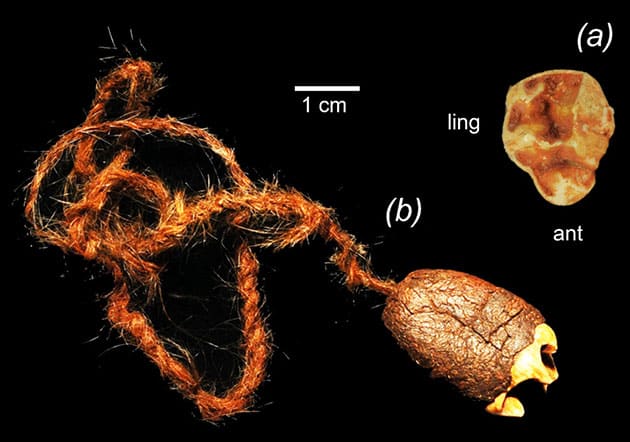

Zusätzliche Hinweise liefert ein weiteres Fundstück in Form eines Fossilzahn eines ausgestorbenen Beuteltiers (Zygomaturus trilobus), der in den 1960er-Jahren von einem Mitglied der idigenen Worora Nation an den Ethnologen Kim Akerman übergeben wurde. Auch dieser Zahn stammt höchstwahrscheinlich aus der Mammoth Cave, wurde aber mehr als 2000 Kilometer entfernt in der Kimberley-Region gefunden.

Copyright/Quelle: Michael Archer and Western Australian Museum, Royal Society Open Science 2025

„Dass der Zahn über solche Distanzen weitergegeben wurde, spricht für kulturellen Wert oder symbolische Nutzung von Fossilien“, erklärt Dr. Kenny Travouillon vom Western Australian Museum. „Das deutet darauf hin, dass die First Nations Australiens die ersten Menschen waren, die Fossilien sammelten – vielleicht sogar die ersten Paläontologen der Welt.“

Quelle: Archer et al., Royal Society Open Science 2025

Mensch und Megafauna: Koexistenz statt Ausrottung

Zwar schließen die Forschenden nicht völlig aus, dass prähistorische Menschen Megafauna gejagt haben könnten, dennoch fehle bisher jeglicher belastbarer Beweis dafür. „Wenn die Jagd tatsächlich zur Ausrottung geführt hätte, müssten zahlreiche weitere Knochenfunde mit klaren Schnittspuren existieren – doch die gibt es nicht.“

Vielmehr zeigen neue geologische und klimatische Daten, dass viele Megafauna-Arten bereits vor Ankunft des Menschen verschwanden, während andere über Jahrtausende mit ihm koexistierten, bis abrupte Klimaveränderungen zum Aussterben führten.

„Wenn der Mensch die Tiere überjagt hätte, müssten wir Spuren in großer Zahl finden – aber wir haben genau einen Knochen, und der war offenbar schon Fossil, als er bearbeitet wurde“, betont Archer abschließend.

Neuinterpretation der Vergangenheit

Die Ergebnisse haben weitreichende Bedeutung: Sie verschieben den Fokus von einem „zerstörerischen Menschen“ hin zu einem wissbegierigen Beobachter der Natur. Die ersten Australier könnten demnach nicht Jäger der Megafauna, sondern ihre ersten Forscher gewesen sein – Menschen, die fossile Überreste sammelten, handelten und vielleicht spirituell interpretierten.

Archer und sein Team hoffen, dass künftig weitere Untersuchungen an Funden aus der Mammoth Cave und anderen Orten – etwa Cuddie Springs in New South Wales – folgen werden. Dort gibt es Hinweise, dass Menschen und Megafauna über 30.000 Jahre lang nebeneinander lebten, ohne dass Beweise für Jagd oder Schlachtung existieren.

WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA

„Geisterpopulation“ belegt: Mammuts überlebten auch in Alaska bis vor 5.700 Jahren 13. Dezember 2021

Archäologen erforschen mysteriöse Mammut-Knochenkreise in Russland und der Ukraine 17. März 2020

Studie: Mammuts haben bis vor 4.000 Jahre überlebt 9. Oktober 2019

Recherchequelle: UNSW, Royal Society Open Science

© grenzwissenschaft-aktuell.de