Vishaps: Bedeutung der armenischen „Drachensteine“ enthüllt

Jerewan (Armenien) – Sie ragen teils majestätisch aus dem Boden der Hochebenen des heutigen Armeniens hervor und sind im Volksglauben als „Vishaps“, als Drachensteine bekannt. Eine erstmalige Gesamtanalyse der über 115 Menhire kommt zu dem Schluss, Platzierung und Maße der Steine im Zusammenhang mit Wasserquellen, Ritualen und Umweltbedingungen stehen. Das widerspricht bisherigen Vermutungen.

Copyright: Vahe Martirosyan (via WikimediaCommons) / CC BY-SA 2.0

Inhalt

Wie Vahe Gurzadyan vom Center for Cosmology and Astrophysics, dem Alikhanian National Laboratory und der Yerevan State University gemeinsam mit Arsen Bobokhyan vom Institute of Archaeology and Ethnography, der National Academy of Sciences und ebenfalls von der Yerevan State University aktuell im Nature-Fachjournal „npj Heritage Science“ (DOI: 10.1038/s40494-025-01998-z), liefert ihre Studie erstmals eine quantitative Auswertung der Höhenlage und Abmessungen dieser Monumente.

Vishaps – Die Drachensteine

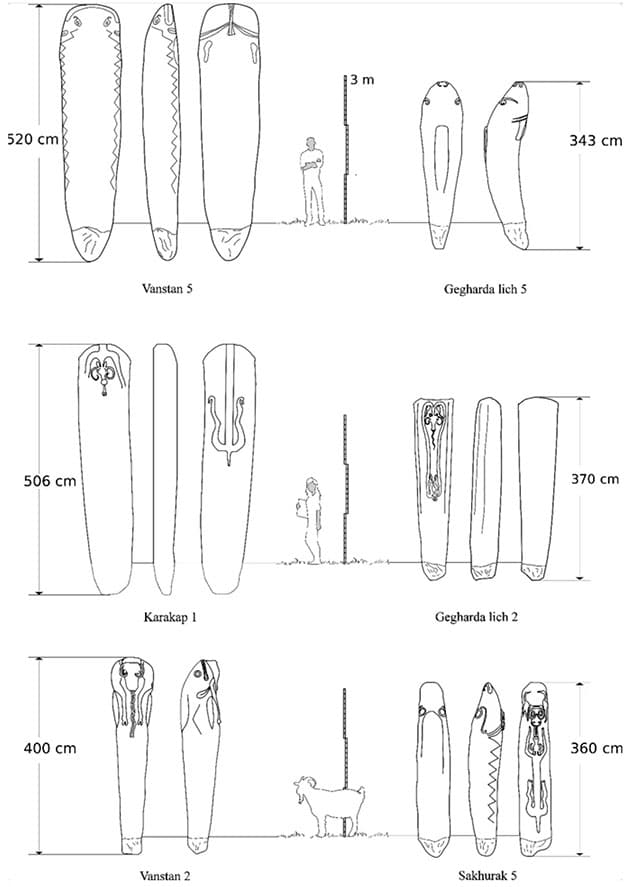

Vishaps (armenisch für „Drache“) sind steinerne Stelen mit Tierdarstellungen, vorwiegend in mittleren bis hohen Lagen (etwa 1.000 bis 3.000 Meter über dem Meeresspiegel) in Armenien und den angrenzenden Gebieten. Die Forscher klassifizieren sie typologisch in drei Haupttypen:

Piscis – steinmetzliche Form mit Fischelementen.

Vellus – Formen, die an ein aufgespanntes Rinderfell erinnern.

Hybrida – Mischformen von Piscis und Vellus.

Quelle: “Vishap” Project, A. Gilibert / Gurzadyan u. Bobokhyan, npj Herit. Sci. 2025

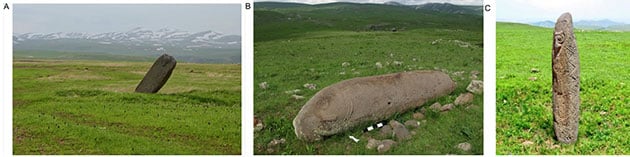

Obwohl die meisten Vishaps heute liegend, umgestürzt oder geborsten sind, weisen sie auf allen Seiten Bearbeitungsspuren auf. Einzig der untere „Schwanz“-Teil ist meist unbehandelt und deutet so daraufhin, dass ursprünglich alle Steine mit diesem Merkmal aufrecht im Boden standen.

Analyse: Höhe, Größe und Lage

Als zentrale Erkenntnis der Auswertung der Analyse stellen die Forscher fest, dass die Herstellung und Aufstellung der Drachensteine weder zufällig noch rein dekorativ war. Gurzadyan und Bobokhyan argumentieren, dass bereits der Arbeitsaufwand – Gewinnung, Bearbeitung, Transport – bewusst investiert wurde.

Erstaunlich sei zudem, dass die Daten keine klare Tendenz ausweisen, wonach kleinere Stelen in höheren Lagen stehen, wie man es bei begrenzter Arbeitszeit erwarten könnte. Stattdessen finden sich große Monumente ebenfalls auch in unbequemen Höhenlagen. Das wiederum deute darauf hin, dass die Errichtung großer Vishaps in schwieriger Umgebung kulturell motiviert, nicht nur pragmatisch begründet war.

Allerdings finden sich gerade in den Höhenlagen zwei markante Häufungen bei etwa 1.900 und ~2.700 Metern. Dieses bimodale Muster deuten die Wissenschaftler für bewusste Positionierung, möglicherweise verbunden mit saisonalen Ritualen oder bestimmten Wasserquellen.

Quelle: “Vishap” Project’, A. Bobobkhyan, Rekonstruktion eines Hybrida in seiner ursprünglichen Positon: V. Mkrtchyan. / Gurzadyan u. Bobokhyan, npj Herit. Sci. 2025

Ein Wasserkult?

Tatsächlich stehen die Vishaps auffällig oft in der Nähe von Wasser: Hochgebirgsquellen, alten Bewässerungssystemen oder „natürlichen Senken“, in denen sich Wasser sammelt. Auch alte Bewässerungskanäle in der Nähe großer Vishap-Ansammlungen sprechen dafür, dass Wasser eine zentrale Rolle in ihrer Bedeutung spielte.

Wenn Wasser in halbtrockenen Bergregionen als lebenswichtiges Gut galt, erscheinen große Kultmonumente in der Nähe von Quellen durchaus sinnvoll, etwa als Zeichen der Verehrung, Ritual-Orte oder markante Referenzpunkte für sog. „Wasserkulte“.

Datierung & Landschaft

Die Fundorte der Vishaps waren über Jahrzehnte nur punktuell untersucht. Die neue Zusammenarbeit zwischen armenischen und europäischen Institutionen in Berlin und Venedig ermöglichte nun systematische Topographie, Kartierung und erste Ausgrabungen.

Mittels C14-Datierungen gelang es, das Errichtungsalter einiger Stelen auf ca. 4200–4000 v. Chr. einzugrenzen, also in die späte Kupfersteinzeit (Chalcolithikum). Doch nicht alle Vishaps lassen sich gleichermaßen datieren, sodass die Autoren eine spätere Wiederverwendung und Neupositionierung ebenfalls für wahrscheinlich halten. Hinzu kommen andere archäologische Merkmale in denselben Landschaftsräumen – Cairns, Cromlechs, Grabhügel, und Petroglyphen. Gemeinsam mit den Drachensteinen verstärken alle diese Bauten und Monumente den Eindruck eines kultisch intelligent gestalteten Raums.

Bücher zum Thema

Als Amazon-Partner erhält GreWi bei qualifizierten Verkäufen eine Provision.

Bedeutung & Interpretation

Im Ergebnis wirft die Studie wirft ein neues Licht auf prähistorische Monumente in den Hochgebirgslandschaften Armeniens: „Vishaps waren nicht bloße Grenzsteine, Wegmarken oder Kunstwerke. Sie waren integraler Bestandteil eines religiös-symbolischen Systems mit Bezug zu Wasser“, so die beiden Autoren. „Die bewusste Verteilung nach Höhe, Nähe zu Quellen und der Aufwand ihrer Errichtung deuten auf hochentwickelte, spirituell motivierte Landschaftsnutzung.“

www.grenzwissenschaft-aktuell.de

+ HIER den täglichen kostenlosen GreWi-Newsletter bestellen +

Die beiden Ansammlungen vieler Vishaps auf den beiden Höhenmarken spreche für saisonale Bewegungsmuster oder Rituale, etwa Pilgerwanderungen zu bestimmten Jahreszeiten. Auch die Vermischung von ikonografischen Typen (Fisch, Tierhaut) überspannt sowohl symbolische als auch geografische Bedeutungen.

„Die Tatsache, dass große Monumente selbst in extremen Höhen existieren, wirft die Frage auf: Welche kulturelle Motivation war so stark, dass Menschen diese großen Mühen auf sich nahmen?“, fragen die Wissenschaftler abschließend.

WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA

Archäologen finden 150 eisenzeitliche Grabhügel in Kasachstan 2. September 2025

Zahnanalyse enthüllt die Geheimnisse der „Stonehenge-Kuh“ 28. August 2025

Neues Buch: Die Erben der Megalithen 30. Juni 2025

Recherchequelle: nature.com

© grenzwissenschaft-aktuell.de